Biobank-世界與臺灣

最後更新時間:2022-04-20

編輯|蕭如吟 鍾依靜 修訂|褚候維博士

人類對於延年益壽、無病無痛的想像與渴望,從遠古的練仙丹、創神話,至今盼以科學方法尋找蛛絲馬跡。為了更瞭解這些看不到的人體秘密,全世界開始展開大規模「人體生物資料庫(Biobank)」的建置,期望達到人人精準健康之目的。

Biobank如何建置?做些什麼?我們一起來看看世界幾個知名的Biobank與臺灣吧!

.png)

圖|世界各大知名Biobank分佈地圖

人體生物資料庫(Biobank)是生物醫學研究的基礎建設,時代雜誌(TIME)2009年曾報導它將會是改變世界的十個創新科學理念之一。西元2020年的今天,這已不再只是一個想法,而是各國如火如荼的現在進行式,並有部分國家已有顯著的成果產出。一般來說,Biobank資料募集的對象主要有二種,一種是針對一般社區民眾做長期或特定時間的觀察,若干年後找出罹病的人和未罹病的人基因和生活方式中的差異,進而找出可能的致病因子,稱之為世代研究(cohort study);另一種是募集已患有特定疾病之患者,透過與正常個案進行比較,找出這兩個群體的差異,稱之為病例對照研究(case-control study)。資料庫在符合各國的倫理及法律規範下,向募集對象收集資料與生物檢體,建立大量、高品質且豐富的生物檢體和資訊等,透過研究者申請及分析研究,使人類對疾病的預防、診斷及治療,邁向精準健康的世代。

以下我們介紹國際上六個著名的生物資料庫和臺灣人體生物資料庫。

- 成立日期:西元2006年

- 成立宗旨:研究遺傳與環境因素對於疾病發展的影響,期望能提升對於疾病的預防、診斷與治療。

- 概述:

UK Biobank由威爾康信託基金會(Wellcome Trust)、英國醫學研究理事會(Medical Research Council, MRC)、英國衛生部(Department of Health)、蘇格蘭行政院(Scottish Executive)共同投資設立。

從西元2006~2010間,募集全國40-69歲共50萬人自願者加入UK Biobank,收集參與者的血液、唾液、尿液和身體檢測數值,並長期保存,供國際上研究者申請使用或進行相關的生物醫學測試。所有參與者皆會進行全基因體定型(whole genome genotyping)及血液與尿液裡36個重要生物標誌(biomarker)的檢測,未來也將進一步產出參與者的全外顯子基因定序分析(whole exome sequencing),積極透過檢體資訊化,提供更多參與者之基因資訊,以利研究進行。UK Biobank可串連參與者的電子健康病歷(electronic health record,EHR),長期追蹤且定期更新參與者健康資訊。這50萬名參與者,後續也持續被邀請參加其他測試;例如2016年之體適能監測,邀請10萬人配戴穿戴式裝置,於一週時間內,24小時紀錄其活動;2016年~迄今,也著手進行10萬名參與者之器官影像資料(imaging data)收集計畫,將利用MRI掃描參與者之腦部、心臟、腹部、骨頭及頸動脈等之影像。

從西元2006~2010間,募集全國40-69歲共50萬人自願者加入UK Biobank,收集參與者的血液、唾液、尿液和身體檢測數值,並長期保存,供國際上研究者申請使用或進行相關的生物醫學測試。所有參與者皆會進行全基因體定型(whole genome genotyping)及血液與尿液裡36個重要生物標誌(biomarker)的檢測,未來也將進一步產出參與者的全外顯子基因定序分析(whole exome sequencing),積極透過檢體資訊化,提供更多參與者之基因資訊,以利研究進行。UK Biobank可串連參與者的電子健康病歷(electronic health record,EHR),長期追蹤且定期更新參與者健康資訊。這50萬名參與者,後續也持續被邀請參加其他測試;例如2016年之體適能監測,邀請10萬人配戴穿戴式裝置,於一週時間內,24小時紀錄其活動;2016年~迄今,也著手進行10萬名參與者之器官影像資料(imaging data)收集計畫,將利用MRI掃描參與者之腦部、心臟、腹部、骨頭及頸動脈等之影像。

圖片來源|UK Biobank

UK biobank從2012年開始對外開放資料申請使用,積極拓展全世界生物醫學者申請使用,並持續增加資料庫價值,吸引許多生技製藥大廠與之合作(如GSK、Pfizer、AstraZeneca、Biogen等),提供創新的研究方向或工具。UK Biobank至今已有1萬3千個研究人員註冊登記,遍布68個國家1,375個單位,並核准1,200個計畫使用UK Biobank資料,成為全球生物醫學資料庫研究的重鎮。UK biobank的資料中心設置於牛津大學的Big Data Institute,結合大數據及演算法,提供研究人員更快速、優質的資料及資訊。

- 成立日期:2018年5月6日正式啟動。

- 成立宗旨:期待透過研究美國一百萬人或更多人之相關數據與資料,為所有人帶來更好的健康。

- 概述:

All of Us源自於美國前總統歐巴馬(Barack Obama)在2015年1月國情咨文中首次宣布的精準醫療計畫(Precision Medicine Initiative cohort program),由美國國家衛生研究院(National Institutes of Health,NIH)設立與管理。「All of Us」顧名思義就是指「我們所有人」,期望大眾普遍性參與,因為每個人都是獨一無二的,所以,只要18歲以上在美國的合格居住者都可以在自主意願下參與All of Us,盼每個人都是推動健康研究的成員,目前已有超過35萬名參與者自願參與。

「All of Us」蒐集參與者的電子健康記錄/電子病歷(Electronic Health Records,EHR)、健康問卷(以瞭解參與者之所在環境與生活習慣等)、身體理學檢測資料、血液與尿液生物檢體或者少許的唾液…等,並長期追蹤至少十年。值得一提的是,在大量的參與者中,為了更有效率的收集,All of Us在一開始收案不會要求所有的參與者都提供檢體資料,若有進一步檢體收集需求,會邀請參與者至就近的合作單位採集檢體;另外,也透過穿戴式行動裝置來即時追蹤收集心率、血壓等相關健康資料。

.png) 有趣的是,由於All of Us將每位參與者都當成健康研究的成員,認為每個人都有知的權力,除了基本的檢驗數值給參與者參考外,也會透過參與者申請的平台帳號,分享研究成果的反饋資訊,例如參與者的祖先可能來自於哪裡?為何參與者可能喜歡或討厭吃香菜?當然,這些都是所有參與者匿名化資料的統計數據,透過All of Us雲端平台不定期的與參與者知悉,此外,參與者也可以隨時瀏覽相關公開的描述性統計分析資料,例如:有2.25%的參與者,曾經接受器官移植。

有趣的是,由於All of Us將每位參與者都當成健康研究的成員,認為每個人都有知的權力,除了基本的檢驗數值給參與者參考外,也會透過參與者申請的平台帳號,分享研究成果的反饋資訊,例如參與者的祖先可能來自於哪裡?為何參與者可能喜歡或討厭吃香菜?當然,這些都是所有參與者匿名化資料的統計數據,透過All of Us雲端平台不定期的與參與者知悉,此外,參與者也可以隨時瀏覽相關公開的描述性統計分析資料,例如:有2.25%的參與者,曾經接受器官移植。

圖片來源|All of Us Research Program

All of Us之所以可以如此快速進展,要歸功於西元2004年由美國田納西州范德堡醫學中心(Vanderbilt University Medical Center,VUMC)所成立之BioVU。VUMC於2004年中,開始籌畫成立BioVU。在正式收案之前,先著手進行廣泛的測試和規劃收案流程和方式,直到2007年才開始正式收案。

.png)

在正式收案之前,先著手進行廣泛的測試和規劃收案流程和方式,直到2007年才開始正式收案。BioVU收案方式為先對來范德堡醫學中心就診的病人宣導,根據自由意願參加此計畫。在取得病人同意後,收集檢驗後的剩餘血液進行DNA萃取,而所收集之DNA會與電子醫療病歷系統(electronic medical records,EMR)串連,透過匿名化釋出研究資料,使研究人員可以藉由檢體和醫療病歷更加了解疾病或藥物反應。

BioVU為美國All of Us計畫奠定良好基礎。2016年范德堡醫學中心資料庫被美國國家衛生研究院(NIH)選為生物資料庫資料與研究支援中心(Data and Research Support Center for the Biobank Program),協助執行美國All of Us計畫,規劃於十年間收集百萬人遺傳基因資訊,其資訊系統架構將參考BioVU。BioVU於2018年冬季時,每週可收集500~1000個樣本,樣本數已累積超過232,000,是世界上大型的電子病歷生物資料庫之一。此外,BioVU於2018年4月商轉成立Nashville Biosciences,做為范德堡醫學中心間之商業接口,連結外部生技公司與內部強大研究能力,期望能加速藥物之研究開發。

圖片來源|BioVU

- 成立日期:西元2003年4月

- 成立宗旨:針對特定疾病個人化醫療之早期診斷與及時治療,民眾健康、政府減少醫療支出,達到雙贏。

- 概述:

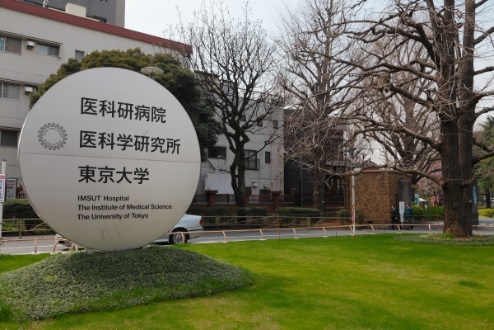

Biobank Japan(BBJ)為日本政府「文部科學省」(Ministry of Education, Cultur e, Sports, Science and Technology)於2003年發起,由東京大學執行,以個人化醫療為宗旨,透過協同合作12家醫療機構(共66家醫院)收集特定疾病相關的臨床資料與參與者血液樣本而成。至2018年BBJ總計共收集51種疾病約26萬名疾病參與者,目前並持續追蹤個案狀況中,為亞洲生物資料庫的先驅者之一。BBJ亦相當重視品質管理與資訊安全,於2017年10月30日獲得ISO9001:2015(品質管理體系)和ISO / IEC27001:2013(資訊安全管理系統)等國際認證。

e, Sports, Science and Technology)於2003年發起,由東京大學執行,以個人化醫療為宗旨,透過協同合作12家醫療機構(共66家醫院)收集特定疾病相關的臨床資料與參與者血液樣本而成。至2018年BBJ總計共收集51種疾病約26萬名疾病參與者,目前並持續追蹤個案狀況中,為亞洲生物資料庫的先驅者之一。BBJ亦相當重視品質管理與資訊安全,於2017年10月30日獲得ISO9001:2015(品質管理體系)和ISO / IEC27001:2013(資訊安全管理系統)等國際認證。

圖片來源|Biobank Japan

由於體認到檢體樣本有限,若直接釋出於研究上,檢體的消耗太大,且若重複執行同樣的實驗,會造成檢體的浪費,因此BBJ進行了大規模的基因組分析,將參與者的DNA透過實驗進行轉化成資料使用,進行檢體加值以利基因體研究使用,並與日本國家生物科學數據庫中心(National Bioscience Database Center,NBDC)合作,將這些可無限重複利用的生物數據作為基礎,搭配血清與臨床報告等資料進行分析研究,已累積超過400篇國際期刊的研究發表,成為全世界醫學基因體方面的研究指標。

- 成立日期:西元2003年

- 成立宗旨:PopGen Biobank旨在研究複雜疾病的遺傳風險因素。除了特定疾病患者(例如心血管系統疾病,發炎反應疾病,神經系統疾病或癌症),亦在一般群體裡隨機抽樣收案,以茲對照研究。從長遠來看,有助於改善疾病的預防、診斷與治療。

- 概述:

德國PopGen Biobank係於2003年在基爾的克里斯蒂安·阿爾布雷希茨大學(Christian-Albrechts-University,CAU)開始啟動。除了特定的疾病患者外,亦從一般群體中隨機抽樣收案,作為研究對照組使用。PopGen Biobank定位為前瞻性世代研究型的生物資料庫,並持續追蹤以研究生活型態上的變化所造成的影響,提升資料的垂直整合。

在2005年至2007年間,招募了1,317名對照組參與者(年齡在19-77歲之間,男性佔55%,女性45%),其中747名參與者是透過當地人口登記系統抽樣,而另外570名則是透過捐血系統抽樣。資料收集包括問卷、理學檢查、血液採樣和心臟健康參數等資料。並於2010年開始進行追蹤,並增加收集食物頻率問卷調查,尿液、糞便樣本收集和利用核磁共振影像所得到的人體脂肪分佈的資訊,由於有參與者的基因和長期追蹤的資訊,可以分析時間變化所造成的影響,進一步了解因果關係,在公共衛生和流行病學上具有研究重大價值。

圖片來源|PopGen Biobank

2010年~迄今PopGen Biobank已與德國9個Biobank進行合作整合,轉型而成「PopGen 2.0 Network,簡稱P2N」,此聯盟讓生物資料庫的生物檢體和相關數據更有效地在國際生物醫學研究上使用,並且也考量所收集的資料是符合個資保護法規和倫理法律原則,以確保科學研究在這些管控下可長期持續,建立資料庫的永續經營模式。目前累計已有超過三十多個研究案、八萬名以上參與者、160,000個以上之樣本。

- 成立日期:西元2008年9月

- 成立宗旨:成為生物資料庫議題的核心中心和醫學研究的基礎設施。

- 概述:

Uppsala Biobank由烏普薩拉市與烏普薩拉大學於2008年9月合作成立,目的是成為專門生物資料庫議題的核心中心和醫學研究的基礎設施、建立穩定且長期執行的組織和研究基礎設施。在建置初期,瑞典註冊成立了138個生物資料庫,後續決定由國家經營模式合併為一個生物資料庫,原本的138個生物資料庫轉變成為主責為樣本收集。資料庫有兩個收案方向,1. 醫療保健和診斷為目的的收集,2. 以研究為目的的樣品收集,已規劃了170種以研究為目的樣本收集和8種以診斷為目的的收集;而資料使用方面,每年將近有100個研究申請案在進行中,研究方向為臨床實驗和臨床病理學的研究為主。

Uppsala Biobank由烏普薩拉市與烏普薩拉大學於2008年9月合作成立,目的是成為專門生物資料庫議題的核心中心和醫學研究的基礎設施、建立穩定且長期執行的組織和研究基礎設施。在建置初期,瑞典註冊成立了138個生物資料庫,後續決定由國家經營模式合併為一個生物資料庫,原本的138個生物資料庫轉變成為主責為樣本收集。資料庫有兩個收案方向,1. 醫療保健和診斷為目的的收集,2. 以研究為目的的樣品收集,已規劃了170種以研究為目的樣本收集和8種以診斷為目的的收集;而資料使用方面,每年將近有100個研究申請案在進行中,研究方向為臨床實驗和臨床病理學的研究為主。

在倫理與法律方面,瑞典於2003年通過了生物資料庫法來管理生物資料庫的運作,確保參與者於可追溯性和資訊安全性等方式進行權衡管理,主管機關為瑞典的衛生福利部;另外也訂定了生物資料庫相關的權利和義務,並防止資料庫和研究人員之間利益衝突,並朝向簡化管理,促進合作,提升醫療保健以及建立優質生物資料庫。烏普薩拉生物資料庫表明合作與開放是資料庫成功的重要特徵,也希望透過國際合作推廣來使用Uppsala Biobank資料樣品,進一步促進瑞典的研究。

圖片來源|Uppsala Biobank

- 成立日期:西元2017年

- 成立宗旨:FinnGen research project旨在透過基因資訊和數位健康資料的串聯分析,開發治療疾病的新標靶和診斷方法,為所有芬蘭人提供個人化醫療與創新健康之途徑。

- 概述:

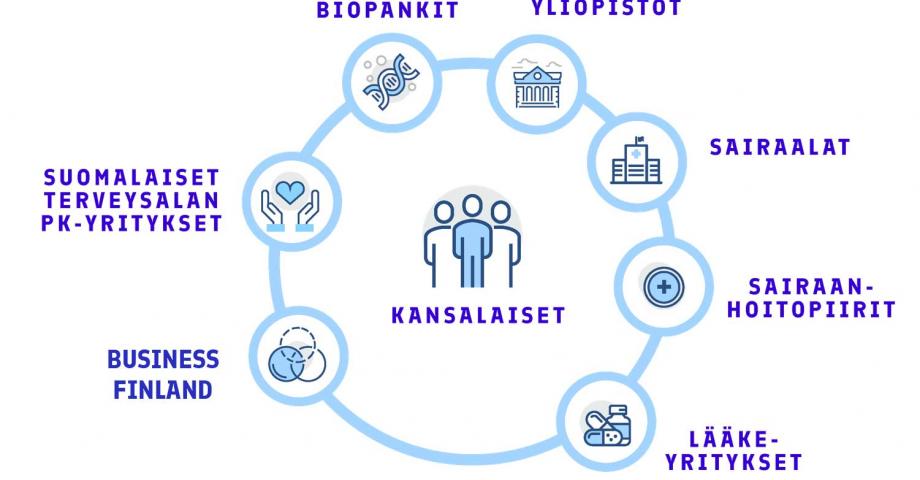

FinnGen research project是透過公共部門和私營機構共同合作而成的,由赫爾辛基的芬蘭分子醫學研究院(Institute for Molecular Medicine Finland,FIMM)領軍,匯集芬蘭的醫院、捐血中心、生物資料庫、芬蘭國家衛生福利研究所(National Institute for Health and Welfare,THL)和國際製藥公司等共同整合而成,以開放的態度和緊密合作以確保資料庫具有適當的運作透明度、數據資料的安全性和資料檢體的所有權。此透過彙整而成的生物資料庫運用目標在於個人化醫療或更有效的藥物開發,此外,也為了提高芬蘭研究學者在全世界的知名度,期盼此資料庫成為國際上有吸引力的研究合作夥伴,也正積極的擴展國際合作的可能性。

FinnGen research project是透過公共部門和私營機構共同合作而成的,由赫爾辛基的芬蘭分子醫學研究院(Institute for Molecular Medicine Finland,FIMM)領軍,匯集芬蘭的醫院、捐血中心、生物資料庫、芬蘭國家衛生福利研究所(National Institute for Health and Welfare,THL)和國際製藥公司等共同整合而成,以開放的態度和緊密合作以確保資料庫具有適當的運作透明度、數據資料的安全性和資料檢體的所有權。此透過彙整而成的生物資料庫運用目標在於個人化醫療或更有效的藥物開發,此外,也為了提高芬蘭研究學者在全世界的知名度,期盼此資料庫成為國際上有吸引力的研究合作夥伴,也正積極的擴展國際合作的可能性。

圖|FinnGen research project 架構

.png)

FinnGen research project有好幾種樣本參與收集的邀請方式:例如透過至醫院就診期間,主動介紹與詢問參與者是否有興趣參與資料庫收集、透過政府力量隨機抽樣寄發邀請函和透過捐血中心詢問前來捐血的民眾意願等,由於政府願意大力宣傳及進行民眾教育,芬蘭民眾對於資料庫建置收集並參與醫學研究的意願頗高,大幅提昇了樣本收集速度。資料庫目標樣本量設定為50萬人(預期2023年達成),目前已累計參與數為397,800筆;其中整合基因與政府醫療保健的登入資料則有224,580筆(2020年7月15日官方數據);2020年06月16日官方發布可釋出的樣本數已達135,638筆。而FinnGen research project除了積極促進公民參與外,也將研究成果化為有利於民眾的健康數據,以供參考與促進健康,最終惠及整個世界。 圖|FinnGen research project 整合之Biobank

- 成立日期:西元2012年10月24日

- 成立宗旨:期望透過結合生活習慣、環境因子、臨床醫學與生物標幟等資訊,建立屬於臺灣本土的人體生物資料庫。

- 概述:

臺灣也於2012年設立「臺灣人體生物資料庫(Taiwan Biobank)」,大規模招募社區民眾符合30至70歲無罹患癌症的自願參與者,現今已累積超過13萬名社區民眾參與,並完成約3萬名的第一次追蹤資料。此外,為節省檢體釋出和集中有效資源產出體學資訊,臺灣人體生物資料庫積極地進行檢體實驗加值,目前已完成超過10萬名民眾之全基因體定型、2,000位全基因體定序資料;此外,也著手建立表觀基因體和代謝體相關資訊,目前資料庫的數據總資料量達已高達2.5PB。也建立完善的檢體儲存設備(液氮槽、-80°C冷凍櫃和自動化倉儲設備等),來管理目前超過三百萬管生物檢體。

臺灣也於2012年設立「臺灣人體生物資料庫(Taiwan Biobank)」,大規模招募社區民眾符合30至70歲無罹患癌症的自願參與者,現今已累積超過13萬名社區民眾參與,並完成約3萬名的第一次追蹤資料。此外,為節省檢體釋出和集中有效資源產出體學資訊,臺灣人體生物資料庫積極地進行檢體實驗加值,目前已完成超過10萬名民眾之全基因體定型、2,000位全基因體定序資料;此外,也著手建立表觀基因體和代謝體相關資訊,目前資料庫的數據總資料量達已高達2.5PB。也建立完善的檢體儲存設備(液氮槽、-80°C冷凍櫃和自動化倉儲設備等),來管理目前超過三百萬管生物檢體。

.jpg)

.jpg) 為了保護所有參與者的個人資料安全與隱私,在資料庫全員的努力下,臺灣人體生物資料庫(Taiwan Biobank)獲德國評價協會TUV NORD個人隱私保護管理(ISO29100)與資訊安全管理系統驗證(ISO27001)二項認證。成為全臺唯一同時獲得「個資保護」與「資安管理」雙重國際ISO認證的人體生物資料庫,接軌國際最新標準與趨勢。

為了保護所有參與者的個人資料安全與隱私,在資料庫全員的努力下,臺灣人體生物資料庫(Taiwan Biobank)獲德國評價協會TUV NORD個人隱私保護管理(ISO29100)與資訊安全管理系統驗證(ISO27001)二項認證。成為全臺唯一同時獲得「個資保護」與「資安管理」雙重國際ISO認證的人體生物資料庫,接軌國際最新標準與趨勢。

在資料運用和釋出的部分,臺灣人體生物資料庫透過完成的全基因體序列分析,找出臺灣民眾特有之基因變異位點,建立台灣人基因參考序列,進而開發出專為國人設計之全基因體定型晶片TWB2,並開發Taiwan View (https://taiwanview.twbiobank.org.tw)公開網頁,將檢體實驗加值數據整合供使用者瀏覽與查詢,便利研究人員使用。此外,也與財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心(簡稱:國網中心)合作架設檢體與數位資料釋出管理系統,讓研究學者可以查詢資料庫募集狀況,即時篩選符合研究條件的參與者,並在線上直接申請使用,研究學者備齊研究計畫後向資料庫提出資料申請,經由監督治理單位「倫理委員會」審核,通過後方能使用不包含個資的匿名資料,分析技術上可直接在國網中心架設的同一平台分析運算,無需自行購買及架設資訊設備,或下載數位資訊存取實體檔案。目前已累積超過154件研究計畫釋出申請案,國際期刊發表數量更達到138篇以上。這些都需感謝參與者的無私奉獻,造福下一代的健康照護。臺灣人體生物資料庫期盼民眾的參與與全民共享健康。

.png) 綜觀國際上幾個知名的Biobank,收集方式與內容各有些許不同,但目標一致,皆希望可以達到全民精準健康。而當基因、飲食和環境等因素與我們的健康關係逐步透過大資料收集並研究解碼後,自己未來身體健康不用再去求神問卜,當開始走向個人化精準健康,無論是治療、用藥,還是預防方法,未來將可以透過科學實證去瞭解,並做較有利於自己的健康決策,減少不必要的虛耗和浪費。

綜觀國際上幾個知名的Biobank,收集方式與內容各有些許不同,但目標一致,皆希望可以達到全民精準健康。而當基因、飲食和環境等因素與我們的健康關係逐步透過大資料收集並研究解碼後,自己未來身體健康不用再去求神問卜,當開始走向個人化精準健康,無論是治療、用藥,還是預防方法,未來將可以透過科學實證去瞭解,並做較有利於自己的健康決策,減少不必要的虛耗和浪費。

【感謝 中央研究院臺灣人體生物資料庫代表人 李德章特聘研究員 審閱】

【原文參考】各國Biobank官方網站與相關更新資訊

.png)

.png)